Un libro degli anni’50 è fonte di ispirazione per un ‘opera dalle affinità elettive con il teatro, la scrittura, le teorie del cinema e Michelangelo Antonioni: tra Incomunicabilità e memoria

Il film è una rappresentazione per immagini della paura delle relazioni insite in ogni essere umano e al contempo una riproduzione del processo di scrittura.

Argento definisce il suo cinema come “storie oniriche e tuttavia profondamente latine”, frutto del magma emotivo e irrazionale che da sempre abita in lui, abilmente mescolato con le suggestioni di tanto cinema visto, soprattutto quello di Fritz Lang. Il suo cinema non può che essere ontologicamente imperfetto e irrisolto, perché vive di suggestioni e non di raziocinio; i suoi film sono incubi tradotti in immagini in cui dominano la componenti fantasmagoriche e esoteriche ma nel quale si mescolano, sotterranee (eppure vivide e pulsanti) le ansie, le paure e le inquietudini della contemporaneità. La sua ambizione, come dichiara lui stesso, è quella di “prendere lo spettatore per mano, stringendo o allentando la presa”, per guidarlo all’interno dell’alterità di un mondo inesistente in cui dominano il caos, l’inafferrabile, l’oscurità e il ridicolo. Gli esiti del suo cinema discontinuo, confuso e diseguale sono opere interamente cucite addosso all’emotività dello spettatore senza mai prendere in considerazione l’ordine, il rigore o la linearità: incubi ad occhi aperti dove i personaggi urlano in modo sguaiato e cartoonesco, sanguinano ed espellono litri di emoglobina con cui imbrattano lo schermo e si agitano in narrazioni istintuali e viscerali che non contemplano né il realismo né la verosimiglianza.

Dario Argento, quindi, rappresenta veramente un caso curioso per il nostro cinema: al di là del suo essere riconosciuto, retoricamente e inutilmente, come il più importante esponente del cinema di genere italiano (un vero e proprio luogo comune), egli è tanto bistrattato dalla critica (da sempre), quanto osannato da una folta schiera di appassionati, fan, e studiosi, visto che attorno al regista romano si sviluppa una delle più nutrite bibliografie dedicate all’opera di un regista italiano. Date le premesse, quindi, un regista di cui forse si è già detto tutto (troppo) e il contrario di tutto. Un cineasta la cui opera è stata sviscerata in ogni particolare e la cui produzione è stata accuratamente scandagliata nei minimi dettagli per portare alla luce, aneddoti, curiosità, tagli, revisioni, “falsi” soggetti (il caso Chipsiomega sul retro copertina del disco Cinevox del 1980 di Profondo Rosso), e poi ancora, contraddizioni, discendenze espressioniste, cromatismi baviani, ecc. Nel caso dell’opera di esordio è evidentemente già stato approfondito il rapporto tra la sceneggiatura del film e il romanzo “La statua che urla” di Fredric Brown del 1953 e sono già state messe in luce le contiguità e le discrepanze tra le due opere. Anche il rapporto tra il film e il cinema di Antonioni è già stato sfiorato soprattutto nell’analisi del “dettaglio rivelatore” e dell’ovvio rimando a Blow-Up (1968).

Detto questo, quindi, viene spontaneo chiedersi: allora perché parlarne ancora? Perché ogni rimando e ogni raffronto sul regista rimanda, nella letteratura esistente, ad un ordine delle cose di carattere catalogativo (come nel caso dell’elencazione degli elementi de “La statua che urla”) o ipocrita (nel non spingersi al riconoscimento delle affinità elettive tra il primo film di Argento e la trilogia sull’incomunicabilità di Michelangelo Antonioni), e perché più che uno sterile elenco di sovrapposizioni, rimandi letterari e aneddoti vale la pena addentrarsi in un opera come L’uccello dalle piume di cristallo partendo da due presupposti anomali: il film è una rappresentazione per immagini della paura delle relazioni insite in ogni essere umano e al contempo una riproduzione del processo di scrittura.

Argento, in un’ intervista contenuta negli extra dell’edizione americana del film targata Blue Underground, dichiara: “Una delle mie ossessioni è la psicanalisi, tema presente sin dal mio primo film, dove, inoltre, ci sono anche i temi della difficoltà di comunicazione, dell’alienazione, che significano molte cose per me. Però il film è molto realistico, il protagonista realmente non riesce a comunicare. Non solo lui ha un ricordo completamente falsato – la memoria è fallace. Ricordiamo solo quello che la nostra cultura vuole che ricordiamo”. In un’altra intervista contenuta nel saggio “Sensualità dell’omicidio” di Antonio Tentori (Ed. Falsopiano – 1997) Argento afferma a proposito dell’omicida de L’uccello dalle piume di cristallo: “In quanto essere femminile pensava di aver suscitato i desideri di un mostro e, quindi, se non fosse stata donna e non fosse stata lì, non avrebbe suscitato questo desiderio. Allora questo tremendo shock le provoca un’identificazione schizofrenica maschile, che fa nascere dentro di lei una personalità maschile. Vive una vita schizofrenica, facendo finta di essere donna ma in realtà lei è diventata un uomo. Inoltre, nel film ho rovesciato due immagini di identificazione, il bianco che di solito viene accostato alla purezza e il nero che si assimila al male. Quando il protagonista vede una donna lottare con un uomo vestito di nero pensa naturalmente che lei sia in pericolo, mentre invece è proprio la donna ad impugnare il coltello ed è lei l’assassina.”

In entrambe le dichiarazioni il regista romano si sofferma sulle difficoltà di comunicare, sugli stereotipi imposti dalla cultura e su come questi agiscano sulla percezione visiva dell’individuo. Questi temi sono ampiamente presenti nel romanzo di Fredric Brown, anzi ne costituiscono la spina dorsale e sono quelli che permettono di legare libro e film nello “spirito” e nella suggestione più che nei semplici singoli dettagli. I protagonisti de “La statua che urla” e de L’uccello dalle piume di cristallo sono entrambi testimoni oculari di un fatto di sangue che da quel momento condiziona tanto la propria vita quanto il rapporto con gli altri. Una vertigine che cresce progressivamente legata tanto alla necessità (per se stessi) di scoprire la verità quanto alla consapevolezza dell’inganno mnemonico che non permette di riconoscere il dettaglio rivelatore: inganno perpetrato dalle imposizioni culturali per Sweeney legate alla bellezza fulminea delle nudità di Jolanda Lang e alla sorpresa del “numero” con il cane Demonio (nome non casuale – il mistificatore), per Dalmas alla stereotipia del rapporto Bene/Male dell’essere umano con il bianco e con il nero.

Altro aspetto intrinseco a livello di suggestione che lega libro e film è sicuramente la presenza del feticcio. La statuina realizzata da Chapman Wilson nel libro di Brown e il quadro di Berto Consalvi nel film di Argento sono la rappresentazione tattile del trauma che scatena la violenza. Entrambi riproducono lo shock subito nell’infanzia dall’assassino divenuto tale una volta trovatosi (a distanza di anni) nuovamente davanti a quella “scena primaria” ed entrambi sono feticcio necessario alla realizzazione dei delitti. Nel film, Argento, con un’abile dissolvenza di montaggio, mette in relazione la riproduzione fotografica in b/n del quadro appeso nell’appartamento di Dalmas con l’originale a colori appeso nell’appartamento dell’assassino nel momento in cui tanto l’uno quanto l’altro sono intenti a guardare la stessa immagine. Ecco dunque che questo brevissimo passaggio filmico porta al nocciolo dell’impianto narrativo del film: la soggettiva dello sguardo (non ancora quella dell’assassino) e il suo rapporto con il desiderio.

![]()

Ne “La statua che urla” Sweeney si mette sulle tracce dell’assassino dopo aver visto Jolanda nuda e sanguinante nell’androne delle scale: vede la donna, la desidera e vuole possederla; la sua è un’indagine che non serve per rivelare la verità ma per soddisfare un desiderio personale come ben sintetizza la frase pronunciata da Dio (Diomede) nel romanzo: “Tutto quello che vuoi, purché tu lo voglia con tanta intensità da concentrati tutto nello scopo di ottenerlo”. Argento, nel film, trasforma questo desiderio sessuale – più inquietante e morboso che nel libro – e perverso in ispirazione professionale: come se la scena dell’aggressione nella galleria d’arte altro non fosse che il punto di partenza da cui Sam Dalmas ritrova la sua vena creativa. Non è casuale, infatti, che ad un certo punto, durante le indagini, dopo aver rischiato la vita ed essere perseguitato da minacce telefoniche sempre più stringenti egli ricominci a scrivere e di colpo batta a macchina quaranta pagine in cui racconta le sue vicende. Se ne deduce quindi che l’intento di Argento (già, in precedenza, critico e sceneggiatore) sia quello di riprendere l’ossessione sessuale di Sweeney e di traslarla nell’ossessione della scrittura di Sam Dalmas.

Ecco spiegate così le incongruenze presenti nel film, l’ultima parte quasi metafisica, i personaggi bizzarri (e improbabili) che lo popolano, i passaggi a vuoto della scrittura filmica, e gli scenari di fiction di stampo teatrale (a partire dalla galleria-acquario) in cui si svolge l’intera vicenda. Quella de L’uccello dalle piume di cristallo è una messa in scena (nel senso letterale del termine) frutto della mente di Dalmas, scrittore in crisi che si “inventa” una storia per poterla vergare sulla carta. Se si fa bene attenzione allo svolgersi della vicenda, infatti, ci si accorge che l’avanzare della storia è garantito da momenti in cui lui è solo e distante tanto da Giulia quanto da tutti gli altri, così come nel finale – negli ultimi venti minuti – si avverte l’atmosfera da “strapaese” (improbabile a Roma) dove tutti si conoscono come in un vecchio borgo. Il film procede per indizi definiti e creati dallo stesso Dalmas, la storia procede come lui ha deciso debba proseguire, quando si trova di fronte ad un muro (il foglio bianco) inventa nuovi personaggi, costruiti sugli stereotipi della romanità (egli è un americano a Roma), per uscire dall’empasse: “Addio”, “Il Siringa”, “Il Filagna”, Berto Consalvi fino a giungere all’assurdo dell’ Hornitus Nevalis il cui verso si sente nella telefonata e che dà, giustamente (date le premesse) il titolo al film.

L’uccello dalle piume di cristallo, quindi, oltre ad essere un innovativo e sorprendente film di genere è anche e soprattutto una riflessione sulla crisi creativa e sulla difficoltà di comunicare; un film in cui gli oggetti ingannano e in cui talvolta sono inutili; un film in cui il caos di Roma è espulso per lasciare posto ad uno spazio indefinito e dechirichiano; un’opera in cui i rapporti personali sono difficili e in cui il protagonista si muove nell’ “acquario” dello spaesamento dello straniero. Un film in cui il denaro serve solo per scappare da una realtà piatta e insignificante che improvvisamente, con l’insorgere della violenza, diventa adrenalinica e tentacolare mentre sullo sfondo si delinea l’appuntamento con la morte. Tutti questi elementi, in forme simili o diverse, sono già presenti nella trilogia sull’incomunicabilità di Michelangelo Antonioni e trovano perfetto compimento ne L’eclisse (1962), il film verso cui è più debitore l’esordio cinematografico di Dario Argento. In tutti e due i film è presente una coppia (che definiamo “borghese” per convenzione) minacciata da “forze esterne” che ne impediscono il raggiungimento di uno stato di serenità: in L’eclisse la causa è la paura del nuovo, l’incapacità di abbandonare certezze e sicurezze, in L’uccello dalle piume di cristallo la presenza di un assassino che diventa ossessione. In entrambi i casi la coppia protagonista perde la possibilità di vivere in complicità con il mondo per estraniarsi in una dimensione alienante e distonica. Argento come Antonioni offre alla donna un ruolo centrale e autonomo evitando di relegarla a semplice proiezione del desiderio maschile; una donna comunque impotente a confronto con le ostinazioni del maschio. Giulia nell’opera d’esordio di Argento è una presenza solo apparentemente passiva, visto che è lei che prima diventa complice di Sam nelle indagini (anzi in una prima fase sembra quasi istigarlo) e successivamente focus delle minacce dell’assassino al punto da risvegliare nell’uomo l’istinto protettivo e di fargli decidere di ritornare negli Stati Uniti.

Nei due film la narrazione si concentra su un punto di vista che permette al regista di isolare i suoi personaggi e di osservarli con distacco: non a caso la descrizione degli ambienti si fa progressivamente sempre più dilatata e diurna, mentre i personaggi vengono seguiti (qui Argento introduce la sua ossessione per i carrelli laterali) nel loro vagare all’interno di una città di Roma che entrambe i registi, in forme diverse, raccontano come anonima e spettrale. L’intento dell’ “inseguire” i personaggi con la macchina da presa è senza dubbio quello di smascherare la loro ambivalenza, che nel caso di Sam Dalmas assume i crismi di una “schizofrenia” tra amante e scrittore. Lo spazio, quindi, in L’uccello dalle piume di cristallo, assume le caratteristiche antonioniane di elemento di composizione in cui ogni personaggio appartiene ad un ambiente che lo identifica: la galleria Ranieri per Monica, l’appartamento nel palazzo che sta per essere abbattuto per Sam e Giulia, le stanze del commissariato per Morosini, l’atelier fatiscente per Berto Consalvi, l’antro oscuro e non arredato dell’assassino. Ambienti che diventano veri e propri contenitori sia dei fatti (le azioni dell’assassino, la sua preparazione rituale, le scelte del cervello di Dalmas, i suoi viaggi alla ricerca di nuovi passaggi narrativi) sia dei gesti, sempre più vuoti e inutili: Sam scrive il trattato di ornitologia che gli garantisce l’assegno ma poi non ne ritira neanche una copia, Morosini ritira il passaporto all’americano ma poi è costretto a restituirglielo, Consalvi non riesce a vendere il suo quadro, Alberto Ranieri muore per coprire la moglie ma lei verrà comunque scoperta, fino ad arrivare alla donna che, riflettendosi nel finestrino dell’ambulanza, si pettina, indifferente verso la tragedia che si è appena compiuta alle sue spalle. Si tratta di una lunga serie di azioni che si susseguono tra pause, silenzi e improvvisi scarti narrativi che testimoniano l’incapacità dei personaggi di comunicare, il loro essere alienati dalla realtà che li circonda per essere totalmente immersi in una vita di fiction dai tratti fortemente onirici.

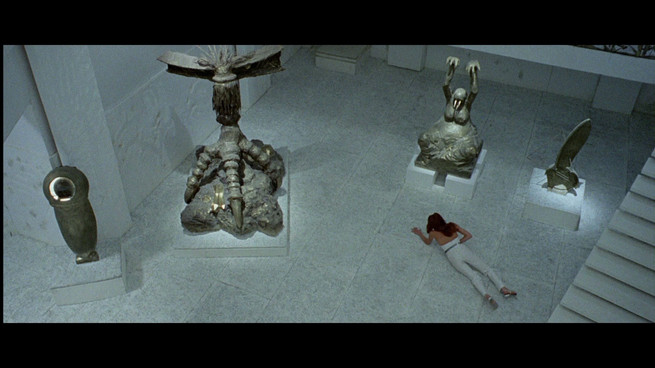

L’ “acquario” iniziale con cui si apre il film – con Dalmas che assiste impotente al ferimento di Monica mentre rimane chiuso tra le due pareti di vetro – è già una dichiarazione d’intenti da parte del regista: l’uomo non può comunicare né con l’esterno né con l’interno, ma può invece vedere, attonito e impotente, quanto gli accade davanti. Il silenzio domina la sequenza immersa nel bianco abbacinante dello spazio della galleria. Un breve panoramica che dall’esterno mostra l’interno del luogo fa capire come l’esposizione d’arte sia pura scenografia necessaria alla messa in scena – un palco teatrale dove uno per dopo l’altro fanno la loro entrata in scena i personaggi principali del film. Argento dunque fa come Antonioni ne L’eclisse e fa muovere i protagonisti in uno spazio neutro e impersonale in cui è eliminata ogni storicità per lasciare il posto ad una irrealtà che può essere solo osservata e non può essere decifrata secondo le convenzioni. Una realtà sospesa tra un prima e un dopo in cui l’agire dei personaggi è avvertito emotivamente dallo spettatore che si identifica con loro ma soprattutto con la loro condizione di uomini in trappola (che metaforicamente è la stessa che egli vive seduto nella poltrona del cinema). Nei due film, per i personaggi, non c’è possibilità di far valere le loro ragioni, al punto che la sceneggiatura appare costituita da due parti complementari in cui i dialoghi o sono inutili e logorroici oppure non ci sono proprio, lo stesso rapporto che dal punto di vista architettonico degli spazi alterna pieni e vuoti.

A dimostrare ciò sia ne L’eclisse che ne L’uccello dalle piume di cristallo, ci sono gli ultimi venti minuti di film, praticamente identici nello spirito e nell’assunto di fondo. Epiloghi in cui lo spazio è manipolato dai due registi in funzione astratta, in cui Roma appare un luogo alieno e “fantascientifico” in cui ogni riferimento è perduto. Senza rumori, senza traffico, in strade circondate da edifici che appaiono abbandonati, tra cantieri di palazzi in costruzione, in una atmosfera rarefatta e disconnessa, Sam e Vittoria si ritrovano “schiacciati” dal peso dell’incompiutezza. Se Antonioni osserva a distanza la donna e fa muovere Vittoria alternando le riprese su di lei a panoramiche sul vuoto, Argento utilizza un unico e complesso movimento di macchina per mettere in relazione Sam e il suo destino. L’ascesa a plongée del dolly perpendicolare alla testa dell’uomo restituisce, durante l’arco del movimento, tutto il senso di spaesamento (lo straniero) di colui che si ritrova in un luogo diventato improvvisamente (ma inspiegabilmente ai suoi occhi) ostile, solo e di fronte ad una minaccia invisibile e sfuggente, insomma è la sintesi della paura. Entra in scena il dubbio, l’incontro possibile con l’assassino al contempo spaventa e affascina Sam, il quale è consapevole di dovere andare fino in fondo, di dover rischiare per riuscire a portare a termine il suo romanzo. Egli si muove per puro istinto, da un lato per scoprire che fine hanno fatto Giulia e Carlo e dall’altro nutre il dubbio che la loro scomparsa abbia a che fare con i delitti. L’agire di Sam si fa pertanto sempre più dissociato come mostra l’utilizzo da parte di Storaro sia di luci crepuscolari per l’esterno sia di ampi neri che dominano gli interni per poi essere squarciati da improvvise lame di luce (dal taglio fumettistico) al momento dell’apertura di una porta.

Tra ricordi, inganni della memoria, incapacità di mettere a fuoco il “dettaglio rivelatore” l’uomo vive la sua crisi definitiva: egli ricorda in base alle convenzioni (l’assassino può essere solo vestito di nero), ripercorre le immagini della “scena primaria” e rivede le cose senza rendersi conto di quanto realmente avvenuto davanti ai suoi occhi ma solo in base a come i suoi occhi hanno voluto vedere. Frammenti percettivi che si agitano nella sua mente e che vengono continuamente disattesi e sconvolti – dalle visioni di Carlo con il coltello in mano prima, dalla consapevolezza di trovarsi nell’antro dell’assassino poi – una volta visto il quadro naif appeso alla parete, e infine di fronte allo svelamento del volto dell’omicida. Anche nel finale de L’eclisse Vittoria vive la sua crisi che si concretizza nell’incompiutezza dell’incontro con Pietro, ma anche qui il regista sceglie di mostrare le cose prima che nei fatti nelle sensazioni: Vittoria rivede persone già viste, incontra volti silenti che sono maschere, si sofferma vicino ad uno steccato, osserva i palazzi inerti i cui ponteggi sono scossi dal vento, osserva la corteccia degli alberi e l’accendersi della luce di un lampione. Nel suo caso i ricordi sono quelli che la legano alla vita precedente, e anche questi sono fallaci visto che la spingono a vivere solo in funzione delle convenzioni e le precludono ogni forma di libertà – quello che vive la donna è un vero e proprio omicidio esistenziale. Alla fine, in entrambe le pellicole non rimane che far irrompere il rumore, quello della città che si (ri)anima o quello di un aeroporto, l’unico aggancio con una realtà tattile, la quale cancella ogni aspetto onirico e ogni rarefazione per lasciare spazio solo alla concretezza dei fatti, ma anche all’inquinamento acustico come giustificazione all’impossibilità di comunicare.

di Fabrizio Fogliato